ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

БЕЛОРУССКОЙ ССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

(ГОССТРОЙ БССР)

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

СВАЙ ПО ДАННЫМ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

В УСЛОВИЯХ ПОИМЕННО-НАМЫВНЫХ

И ЗАБОЛОЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ БССР

МИНСК 1980

СОДЕРЖАНИЕ

Рекомендации по определению несущей способности свай по данным статического зондирования в условиях по пойменно-намывных и заболоченных территорий БССР разработаны Институтом строительства и архитектуры (ИСиА) Госстроя БССР (инж. Г.С. Родкевич, кандидаты технических наук В.Е. Сеськов, В.Б. Шахирев) при участии Московского института инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) МПС СССР (канд. техн. наук Ю.И. Ковалев); Белорусского государственного института инженерных изысканий (БелГИИЗ) Госстрой УССР (канд. геолог.-минер, наук Н.И. Тычина, инж. Н.И. Марыныч); треста "Строй-механизация" Минпромстроя БССР (инж. В.И. Перхунов). При составлении Рекомендаций использованы материалы экспериментальных исследований научно-исследовательского института промышленного строительства (НИИпромстрой) Минпромстроя СССР (канд. техн. наук И.Б. Рыжков) и КТБ с ОП при ИСиА (инж. Ю.И. Голиков). В оформлении и редакции Рекомендаций принимали участие инженеры Т.А. Орлова, Т.В.Чеснюк (ИСиА).

Общая редакция и научное руководство осуществлены докт. техн. Наук. проф. Е.Ф. Винокуровым.

Рекомендации одобрены Ученым Советом ИСиА Госстроя БССР (протокол № 15 от 25.12.79 г.) Предназначены для инженерно-технических работников изыскательских, проектных и строительных организаций, выполняющих работы, связанные с применением статического зондирования грунтов для определенен несущей способности свай.

I. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации распространяются на метод полевого испытания грунтов пойменно-намывных и заболоченных территорий БССР статическим зондированием с целью определения несущей способности забивных свей прямоугольного, квадратного и круглого сечений, работающих на осевую сжимающую нагрузку установками С-832 и СПК.

1.2. Рекомендации не распространяются на статическое зондирование грунтов с содержанием частиц и включений крупнее 10 мм, если они составляют более 25% по массе, залегающих на территориях, указанных в п. 1.1 настоящих Рекомендаций, а также проселочных и набухающих грунтах.

1.3. В Рекомендациях учтены основные положения ГОСТа 20069-74 "Грунты. Метод полового испытания статическим зондированием", ГОСТа 20522-75 "Грунты. Метод статистической обработки результатов определений характеристик", главы СНиП II-17-77 "Свайные фундаменты. Нормы проектирования", "Указаний по зондированию грунтов для строительства" СН 448-72 Госстроя СССР, "инструкции по испытанию грунтов статическим зондированием" РСН 33-70 Госстроя РСФСР, "Инструкции по статическому зондированию грунтов и условиях БССР" РСН 25-78 Госстроя БССР.

1.4. Статическое зондирование следует производить, как правило, в соответствии с программой и техническим заданием на проведение инженерно-геологических изысканий.

При небольших объемах работ (менее 12 точек статического зондирования) допускается проведение статического зондирования по техническому заданию взамен программы.

1.5. Статическое зондирование под свайные фундаменты зданий и сооружений I и II классов следует производить только после проведения инженерно-геологических исследований. При этом точки зондирования должны быть привязаны к местам расположения горных выработок.

2. МЕТОДИКА СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

2.1. В процессе полевых испытаний грунтов статическим зондированием определяют:

удельное сопротивление грунта конусу зонда при его погружении - Pq в МПа;

удельное сопротивление трения грунта на участке боковой поверхности зонда (муфта трения) - Рf в МПа;

2.2. Статическое зондирование следует производись с постоянной скоростью, принимаемой в интервале 0,5÷1,0 м/мин, установками СПК в режиме без стабилизации, С-832 в режиме со стабилизацией и без стабилизации (приложение 1).

2.3. Остановка зонда допускается:

для перевода штока гидродомкрата с захватывающим устройством в верхнее положение;

для наращивания штанги зонда;

для достижения состояния предельного равновесия при зондировании в режиме «со стабилизацией».

2.4. Скорость извлечения зонда для установки СПК должна быть не более 5 м/мин, для С-832 не ограничивается.

2.5. Стабилизация производится, как правило, через 1,0 м. В проделах участка 1,0 м выше и 5,0 м ниже острия проектируемой сваи стабилизация производится через 0,5 м.

2.6. Стабилизация считается законченной, если на протяжении 2 мин на диаграммных, лентах регистрируемых приборов нет изменений величин удельных сопротивлений грунта конусу и на участке боковой поверхности (муфта трения) зонда.

2.7. Статическое зондирование заканчивается по достижению конусом зонда заданной глубины или максимальных усилий на элементы зонда.

При залегании "слабых" грунтов с Рq менее 2,5 МПа и Pf менее 0,02 МПа необходимо продолжить статическое зондирование до глубины залегания грунта с более высокими значениями Рq и Pf

2.8. В процессе зондирования следует контролировать техническое состояние зонда я штанг в соответствии с указаниями ГОСТа 20069-74 "Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием".

2.9. Тарировка шкал самописцев для измерения удельных сопротивлений грунта конусу и на участке боковой поверхности зонда производится раздельно для установки С-832 не реже 1 раза в 5 дней и для установки СПК не реже 1 раза в месяц с помощью образцового динамометра с классом точности не менее 0,5%.

2.10. Объем работ по статическому зондированию грунтов (количество точек зондирования, их расположение в плане и глубина зондирования) должен выполняться в соответствии с программой (техническим заданием) на изыскания, составляемой в соответствии с требованием ГОСТа 20522-75 главы СНиП II-9-78 "инженерные изыскания для строительства. Основные положения", главы СНиП II-15-74 "Основания и фундаменты. Нормы проектирования", "инструкция по статическому зондированию в условиях БССР" РСН 23-78 и положений п.п. 2.15÷2.18 настоящих Рекомендаций в зависимости от сложности и характера инженерно-геологических условий площадки строительства, особенности объектов и стадии проектирования.

2.11. Точки статического зондирования, как правило, располагаются внутри контура здания или сооружения, но не далее 5 м от контура, в местах предлагаемого расположении сваи по всей исследуемой площадке:

для зданий и сооружений I и II классов на расстоянии не более 30 м друг от друга;

для зданий и сооружений III и IV классов на расстоянии не более 50 и друг от друга.

2.12. На участках площадки строительства с ярко выраженным неоднородным основанием (наличием в пределах исследуемой глубины зондирования более 5 слоев грунта), а также грунтов с содержанием торфа и растительных остатков расстояние между точками зондирования должно быть не более 10 м.

2.13. На намывных территориях точки статического зондирования назначаются дополнительно: в местах выброса пульпы; на границах зоны намыва.

2.14. Глубину точек статического зондирования следует назначать не менее предполагаемой максимальной глубины погружения свай плюс 5 м. Число точек, глубина которых соответствует этому требованию под отдельное здание или сооружение, должно быть не менее 6.

2.15. До проведения работ по статическому зондированию грунтов в "журнале статического зондирования грунтов" (см. приложение 2) рекомендуется заполнить раздел "Задание" и проставить в таблице "Результаты зондирования" глубины зондирования.

2.16. В процессе зондирования следует заполнять раздел "Выполнение" "Журнала статического зондирования грунтов" (см. приложение 2). Значения Pq и Pf вписываются в таблицу "Результаты зондирования" в процессе проведения статического зондирования. В "Примечаниях" таблицы "Результат зондирования" следует отметить особенности процесса зондирования (резкие изменения скорости погружения зонда, скрежет, удары и т.д.).

Пример заполнения страницы журнала приведен в приложении 2.

2.17. Планово-высотная привязка точек зондирования должна быть выполнена до и после проведения зондирования. Точки зондирования закрепляют на местности временными знаками.

2.18. При проведении статического зондирования в зимних условиях грунт в местах зондирования следует оттаивать на площадке размером 1×2,5 м или разбуривать на всю глубину промерзания.

Грунт должен поддерживаться в таком состоянии до окончания испытаний.

2.19. При производстве работ по статическому зондированию грунтов необходимо соблюдать требования "Руководства по технике безопасности на инженерно-изыскательские работы для строительства" (М., Стройиздат, 1971), "Единых правил безопасности на геологических работах" (М., "Недра", 1965) и специальных указании по технике безопасности на конкретных типах установок для статического зондирования.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ.

3.1. Несущая способность, ф, мН, забивной висячей сваи прямоугольного, квадратного и круглого сечений, работающей на осевую сжимающую нагрузку, по результатам статического зондирования грунтов установками С-832 и СПК определяется по формуле

(1)

(1)

где m - коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0;

Фз - частное значение предельного сопротивления сваи в точке зондирования определяется в соответствии с п 3.2 настоящего раздела;

n - число точек зондирования;

Кг - коэффициент безопасности по грунту, устанавливаемый в зависимости от изменчивости полученных частных значение продельного сопротивления она и Фз и числа этих точек при значении доверительной вероятности α = 0,95 в соответствии с ГОСТом 20522-75.

Фз = кqPqF+u∑кfiPfihi (2)

где Кq - коэффициент перехода от удельного сопротивления грунта конусу зонда к сопротивлению грунта в уровне острия сваи, принимаемый по табл. 1;

Pq - среднее значение удильного сопротивления грунта конусу зонда, МПа, полученное из опыта, определяемое в соответствии с п. 3.3 настоящего раздела;

F - площадь поперечного сечения сваи, м2;

u - периметр поперечного сечения ствола сваи, м;

Kf- коэффициент перехода от удельного сопротивления грунта на боковой поверхности зонда Pf к сопротивлению грунта на боковой поверхности сваи, принимаемый по табл. 2;

Рfi - среднее значение удельного сопротивления i-го участка грунта на боковой поверхности зонда, МПа, полученное из опыта, определяемое в соответствии с п.п. 3.7, 3.8 и 3.9 настоящего раздела;

hi - толщина i-го участка грунта м принимаемая в соответствии с п. 3.6 настоящего раздала.

Таблица 1

|

Для песков |

для супесей, суглинков и глин |

||

|

Pq, МПа |

Kq |

Pq, МПа |

Kq |

|

2 |

0,81 |

1 |

1,5 |

|

4 |

0,66 |

2 |

1,3 |

|

6 |

0,52 |

3 |

1,15 |

|

8 |

0,42 |

4 |

0,96 |

|

10 |

0,35 |

6 |

0,71 |

|

12 |

0,30 |

8 |

0,57 |

|

15 |

0,25 |

10 |

0,48 |

|

20 |

0,19 |

12 |

0,41 |

|

25 |

0,15 |

15 |

0,35 |

Примечания:

1. Для зданий и сооружений I и II классов значения коэффициента Kq следует принимать в соответствии с данными инженерно-геологических изысканий;

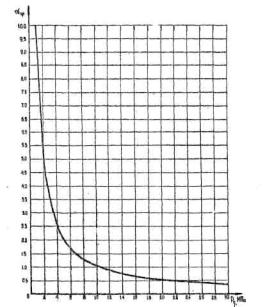

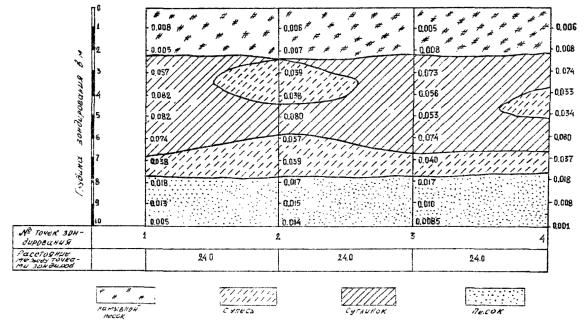

2. Для зданий III и IV классов допускается производить ориентировочное расчленение инженерно-геологического разреза в соответствии с графиком (см. рис. 1);

3. Для промежуточных величин Pq значения коэффициента Kq определяются интерполяцией или по графикам, приведенным в приложении 3.

Рис. 1 график для ориентировочной оценки состава грунтов основания

Таблица 2

|

Рfi, МПа |

Значение коэффициента Kf при глубине расположения i-го слоя на глубине, м |

|||

|

1 |

2 |

3 (2) |

h |

|

|

0,02 |

0,500 |

0,550 |

0,580 |

0,600 |

|

0,04 |

0,264 |

0,360 |

0,440 |

0,550 |

|

0,06 |

0,200 |

0,310 |

0,390 |

0,528 |

|

0,08 |

0,168 |

0,280 |

0,370 |

0,518 |

|

0,10 |

0,150 |

0,260 |

0,360 |

0,513 |

|

0,12 |

0,136 |

0,250 |

0,350 |

0,507 |

|

0,15 |

0,120 |

0,236 |

0,340 |

0,504 |

|

0,20 |

0,110 |

0,225 |

0,330 |

0,500 |

Примечания:

1. Для промежуточных величин Рf и глубине расположения i-го слоя от 3 и до hг значения коэффициента Kf - определяются интерполяцией или по графикам, приведенным в приложении 4, где hг - глубина забивки сваи, м;

2. При глубине забивки сваи h менее 5 м графа 3 но учитывается, графа 4 соответствует глубине залегания i-го слоя, равной 2 м.

3.3. Среднее значение удельного сопротивления грунта конусу зонда Pq, МПа, полученное из опыта на участке в уровне острия сваи, определяется по формуле

где n - число слоев (j), на которые расчленен участок в пределах острия сваи;

βqj - коэффициент, принимаемый по табл. 3;

Pqj - среднее значение удельного сопротивления грунта конусу зонда j-го слоя, МПа, равное полусумме значений удельных сопротивлений грунта Pqj на верхней и нижней границах j-го слоя Pqjгр, взятых по графику зондирования;

lj - толщина j-гo слоя грунта, м, принимается в соответствии с п. 3.5 настоящего раздела;

l - участок в уровне острия сваи, в пределах которого определяют значения Pq, МПа, назначаемый в соответствии с п. 3.4. настоящего раздела.

Таблица 3

|

Вид грунта |

СПК и С-832 со стабилизацией |

C-832 без стабилизации |

|||

|

βqj |

βfj |

βqj |

βfj |

||

|

Jl более 0,5 |

Jl менее 0,5 |

||||

|

Пески средней крупности и крупные |

|

|

0,90 |

0,80 |

0,80 |

|

Пески мелкие и пылеватые |

1,0 |

1,0 |

0,80 |

0,95 |

0,95 |

|

Супеси |

|

|

0,75 |

1,00 |

0,80 |

|

Суглинки |

|

|

0,70 |

1,05 |

0,80 |

|

Глины |

|

|

0,65 |

1,10 |

0,80 |

Примечание. При отсутствии материалов инженерно-геологических изысканий для данных статического зондирования установкой С-832 в режиме без стабилизации применяем для всех песков коэффициенты, равные 0,8.

3.4. Участок l, м, имеет развитие вверх от острия сваи на величину, соответствующую ∑lbjпрd, м, и вниз от острия сваи на величину, соответствующую ∑lнjпр = 4d, м, где d - сторона квадратного или большая сторона прямоугольного сечения, или диаметр круглой сваи.

Приведенная толщина активной области грунта в уровне острия сваи ljпp, м, определяется по формуле

где αjпр- коэффициент, принимаемый по графику (см. рис. 2);

ljпрb(н) - толщина j-го слоя грунта вверх (вниз) от острия сваи, м, принимаемая в соответствии с п. 3.5 настоящего раздела.

Величину ∑lнj принимаем и менее d, где d - то же, что и в формуле 3.

3.5. Толщину j-х и к-х слоев грунта (lj и hк) следует принимать, как правило, 0,3 м. При этом границы слоев должны назначаться в наиболее характерных местах изменения графике зондирования по глубине.

Допускается принимать lj и hк более 0,3 м, если кривая графика зондирования отклоняется от прямой, соединяющей значения Pqj или Рfк на границах рассматриваемого слоя не более, чем на 5% от значения соответственно Pqj или Рfк. Проверку необходимо производить в мостах наибольшего отклонения кривой графика зондирования от прямой (см. приложение 10).

Данные статического зондирования до глубины 0,5 м от уровня поверхности грунта следует исключать из расчета.

3.6. Толщина i-го участка грунта hi, м, принимается, как правило, 1,0 м по глубине от уровня поверхности грунте плюс 0,5 м.

Толщину участков hi, м, принимаем менее 1,0 м для последнего слоя, толщина которого менее 1,0 м при наличии в пределах участков границ раздела 2 видов грунта в соответствии с графиком (см. рис. 1) и результатов инженерно-геологических изысканий (геологического разреза) при зондировании установкой С-832 в режиме без стабилизации, а также при наличии в пределах участков границ раздела "слабых" и плотных грунтов, если имеет место п. 3.8 настоящего раздела.

3.7. Среднее значение удельного сопротивления к-го участие грунта на боковой поверхности зонда, МПа, следует определять по формуле

(5)

(5)

где к - число слоев hk, на которые расчленяется рассматриваемый участок грунта hi, соприкасающийся с боковой поверхностью сваи;

βfk - коэффициент, принимаемый по табл. 3;

Рfк - среднее значений удельного сопротивления грунта на боковой поверхности зонда к-го слоя, МПа, равное полусумме значении удельных сопротивлений грунта Рfк на верхней и низшей граница к-го слоя, взятых по графику зондирования;

hk - толщина к-го слоя грунта, м, на которые разбит участок hi,принимаемый в соответствии с п. 3.5 настоящего раздела;

hi - то же, что и в формуле 2.

Рис. 2. График для определения коэффициента α, по величине Рq

3.8. При опирании острия сваи на плотный грунт с Рq не менее 10 МПа и наличии в пределах боковой поверхности сваи участков грунта с Рq менее 2,5 МПа и Рf<0,02 МПа величину Рfi в выше расположенных участках более прочного грунта с Рq более 5 МПа толщиной h следует принимать равной

при h не более 2 м; Рfi = 0;

при h менее 2 м, но не более 5 м; Рfi = - 0,4 кfiPfi;

при h не менее 5 м; Рfi = - кfiPfi.

3.9. При отсутствии данных статического зондирования в торфяных, заторфованных грунтах, сапропелях и илах величину Рq (при Рq менее 2,5 МПа) можно определять по табл. 4, а Рfk (при Рf менее 0,02 МПа) по формуле

![]() (6)

(6)

где μ - коэффициент Пуассона к-го слоя грунта, принимаемый по табл. 4

γвзв - средневзвешенная объемная масса грунтов, залегающих в пределах hк;

hк - глубина залегания к-го слоя, м;

φ и с - соответственно угол внутреннего трения град, и удельное сцепление, МПа, для грунта к-го слоя, принимаемые по данным инженерно-геологических изысканий.

Таблица 4

|

Вид грунта |

Удельное сопротивление грунта конусу зонда Рq, МПа |

Естественная влажность W, % |

μ |

|

Торф |

|

|

0,33÷0,42 |

|

Заторфованные грунты |

|

|

0,32÷0,35 |

|

Сапропели |

|

|

0,40÷0,50 |

|

Илы |

|

|

0,42÷0,45 |

Примечания:

1. В случаях, когда в табл. 4 значения величии Pq и W указаны дробью, числитель относится к грунтам, залегающим с поверхности, в знаменатель - к погребенным;

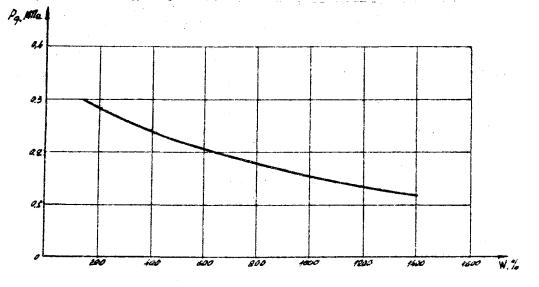

2. Промежуточные значения Pq ,W и μ для различных грунтов определяются интерполяцией, для более точного определения в сапропелях значения этих величин определяются по графину, приведенному в приложении 5.

3.10. Для предварительных расчетов осадок свайного фундамента модуль деформации Е пойменных грунтов рекомендуется вычислять по данным статического зондирования на глубину в уровне острия сваи по формуле

где Ej - модуль деформации j-го слоя грунта, определяемый по величине Pqj, в данном слое по формулам, приведенным в табл. 5;

lj - то же, что и в формуле 3;

n - число слоев грунта, различающихся по величине модуля деформации;

l - то же, что и в формуле 3,

|

Происхождение и возраст грунта |

Вид грунта |

Пределы измерения, е и JL |

Коррел. Зависимость, МПа |

количество определений |

коэффициент вариации и среднеквадрат. ошибка |

|

Четвертичные отложения, озерно-аллювиальные, аллювиальные, озерно-болотные, болотные |

песок пылеватый и мелкий |

е более 0,5 |

Е=3Pq |

80 |

18,0 2,7 |

|

Е=3,5 Pq - 5e+0,08* |

|||||

|

|

песок средней крупности |

е более 0,5 |

Е=3,5 Pq |

70 |

8,0 1,6 |

|

|

супесь легкая |

JL более 0,6 е=0,6÷1,2 |

Е=4 Pq |

30 |

15,0 3,2 |

|

|

супесь пылеватая |

« |

Е=5 Pq |

45 |

16,0 2,3 |

|

|

Суглинок |

« |

Е=6 Pq |

|

14,0 1,9 |

|

|

|

|

Е=6 Pq-3,8е-2,5 JL+0,25* |

10,0 1,8 |

|

|

|

Глина |

« |

Е=7 Pq |

30 |

18,9 2,9 |

|

|

Слабые грунты, погребенные (торф, сапропели, илы) |

е=0,9÷0,8 |

Е=1,7 Pq-0,15 |

65 |

20,0 0,21Рq |

Примечания:

1. В графе 3 е - коэффициент пористости, JL - показатель консистенции, определяете по данным инженерно-геологических изысканий;

2* Более точные значения модулей деформации рекомендуется определять по этим выражениям;

3. В числителе граф 6 коэффициент вариации, в знаменателе среднеквадратическая ошибка частного определений.

4. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗОНДИРОВАНИЯ

4.1. Результаты статического зондирования рекомендуется оформлять в виде совмещенных графиков изменения по глубине показателей зондирования с инженерно-геологическими колонками горных выработок (приложение 6). Графики зондирования следует выполнять в масштабе:

по вертикали: глубина зондирования h по данной строительной площадке

при h не более 10 м 1:50,

при h более 10 м 1:100;

по горизонтали: удельное сопротивление грунта конусу зонда при его погружении - Pq /верхняя ось/

при Pq не менее 2,0 МПа - в 1 см 2,0 МПа

при Pq менее 2,0 МПа - в 1 см 0,2 Мпа;

по горизонтали - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности зонда (муфте трения) - Рf (нижняя ось)

при Рf не менее 0,02 МПа в 1 см 0,02 МПа

при Рf менее 0,02 МПа в 1 см 0,02 МПа.

4.2. Результаты статического зондирования для зданий III и IV классов допускается оформлять без инженерно-геологических колонок (приложение 7);

4.3. Точки зондирования наносят на плане с привязкой в плане и указанием абсолютной отметки (приложение 8).

4.4. Рекомендуется производить графическое оформление результатов зондирования и расчетов несущей способности свай в виде разрезов, которые отражают различные параметры основания (приложение 9).

Приложение 1

Справочное

Технические характеристики для статического зондирования

|

№ п/п |

Наименование характеристик |

Тип установки |

||

|

С-832 с короткой мачтой |

С-832 с длинной мачтой |

СПК |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1. |

Максимальная глубина зондирования, м |

21 |

30 |

25 |

|

2. |

Максимальное усилие вдавливания, кН |

100 |

120 |

120 |

|

3. |

Диаметр, мм |

|

|

|

|

|

штанги |

34 |

34 |

50 |

|

|

наконечника |

35,8 |

35,8 |

62 |

|

4. |

Площадь поперечного сечения наконечника, см2 |

10 |

10 |

30 |

|

5. |

Площадь боковой поверхности муфты трения, см2 |

350 |

350 |

300 |

|

6. |

Угол при вершине конуса наконечника, град. |

60 |

60 |

60 |

|

7. |

Скорость погружения зонда, м/мин: |

|

|

|

|

|

наибольшая |

3,0 |

3,0 |

8,0 |

|

|

наименьшая |

0,0065 |

0,0065 |

0,5 |

|

8. |

Производительность, количество точек в мин |

5-7 |

3-5 |

- |

|

9. |

Количество каналов измерения, шт. |

2 |

2 |

5 |

|

10. |

Пределы измерения: |

|

|

|

|

|

сопротивление грунта по наконечнику, МПа |

0÷30 |

0÷30 |

0,01÷35 |

|

|

сопротивление грунта по муфте трения, МПа |

0÷35 |

0÷35 |

0,01÷0,5 |

|

|

объемной массы грунта*, г/см3 |

- |

- |

0,8÷2,4 |

|

|

объемная влажность грунта, % |

- |

- |

1÷30 |

|

11. |

Погрешность измерений |

|

|

|

|

|

сопротивление грунта по наконечнику |

2,5 |

2,5 |

2 |

|

|

сопротивление грунта по муфте трения |

2,5 |

2,5 |

3 |

|

|

объемная масса грунта |

- |

- |

3 |

|

|

объемная влажность грунта |

- |

- |

3 |

* Дополнительно производится установкой СПК:

гамма-гамма-каротаж - для определения объемной массы грунтов

нейтрон-нейтронный каротаж - для определения объемной влажности;

гамма-каротаж - для расчленения разреза по глинистости.

Приложение 2

Рекомендуемое

ЖУРНАЛ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

|

/обложка журнала/ ______________________________________________________________________________ Организация____________________________________________________________________ Экспедиция_____________________________________________________________________ Партия /отряд/__________________________________________________________________ Журнал №___________________ статического зондирования грунтов установкой Объект_________________________________________________________________________ Участок________________________________________________________________________ Заказ №________________________________________________________________________ Дата производства работ начало___________19________г. Точка зондирования №______________________________ окончание________19________г. Режим зондирования /ненужное зачеркнуть/: без стабилизации со стабилизацией Начальник экспедиции_________________________________________________________ /фамилия, и.о./ Начальник партии_____________________________________________________________ /фамилия, и.о./ Старший геолог________________________________________________________________ /фамилия, и.о./ Нашедшего журнал просим вернуть по адресу: _____________________________________________________________________________ /последняя страница журнала/ В журнале пронумеровано стр. заполнено стр. «_________»____________19___г. |

Продолжение приложения 2

/вторая страница/

|

Исполнитель_________________________________ /фамилия, и.о./ Журнал проверен «_____»___________________19________г._____________________ ___________________________________________________ /должность, Ф.И.О., подпись/ Замечания_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Журнал принят «______»____________19_______г. Начальник экспедиции /партии/_______ ________________________________________________________________________________ /подпись/ |

Продолжение приложения 2

/Пример заполнения страницы журнала/ Дата выполнения работ:

Точка зондирования № 9 «7» июля 1979 г.

|

Задание |

Выполнение |

|

Местоположение г. гомель ЖБИ-2 Элементы рельефа_________________ Координаты точки х = 4,0 м у = 1,5 м Абсолютная отметка точки Н = 99,62 м Конечная глубина зондирования 9,0 м. Режим зондирования: без стабил. V = 1,0 м/мин. |

Местоположение г. гомель ЖБИ-2 Элементы рельефа Указатель АК-2 Координаты точки х = 4,0 м у = 2,0 м Абсолютная отметка точки Н = 99,62 м Конечная глубина зондирования 9,0 м. Режим зондирования: без стабил. V = 1,0 м/мин. |

|

Эскиз расположения точки: |

|

|

|

|

|

Обозначение: положение

точки зондирования по заданию фактическое положение точки зондирования ▲ Примечание. Перенос точки вследствие расположения коммуникаций |

|

Результаты зондирования

|

Глубина зондирования, м |

Удельное сопротивление грунта, МПа |

Примечание |

|

|

h3 |

Pq |

Pf |

|

|

1,0 |

5,0 |

0,042 |

|

|

2,0 |

4,0 |

0,015 |

|

|

3,0 |

6,8 |

0,05 |

|

|

4,0 |

13,2 |

0,06 |

|

|

5,0 |

10,2 |

0,062 |

|

|

6,0 |

9,5 |

0,074 |

|

|

7,0 |

12,4 |

0,087 |

|

|

8,0 |

16,0 |

0,131 |

|

|

9,0 |

21,6 |

0,214 |

общ. пр. |

Приложение 3

Рекомендуемое

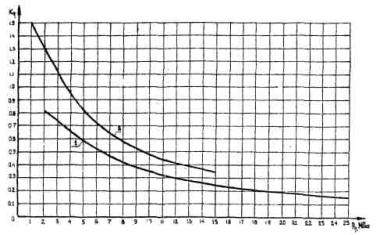

Графики для определения коэффициента перехода от удельного сопротивления конусу зонда к удельному сопротивлению грунта под острием сваи по величине Рq

1 - для песков; 2 - для глинистых грунтов

Приложение 4

Рекомендуемое

Графики для определения коэффициента перехода от удельного сопротивления на боковой поверхности зонда к удельному сопротивлению грунта на боковой поверхности сваи по величине Рf

Приложение 5

Рекомендуемое

График для определения удельного сопротивления конусу зонда от влажности в сапропелях

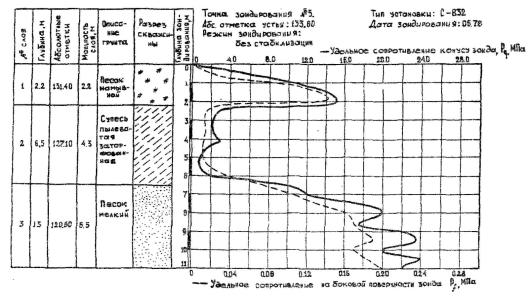

Приложение 6

График статического зондирования со стабилизацией, совмещенный с инженерно-геологической колонкой

Приложение 6а

Справочное

График статического зондирования без стабилизации, совмещенный с инженерно-геологической колонкой

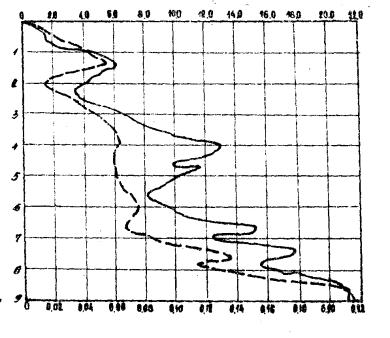

Приложение 7

Справочное

График статического зондирования

Точка зондирования № 8

Абс. отметка устья: 99 62

Тип установки: СПК

Режим зондирования: без стабил.

Дата зондирования 7.6.77

- Удельное сопротивление конусу зонда Рq, МПа

- - - - - - Удельное сопротивление на боковой поверхности зонда, Рf, МПа

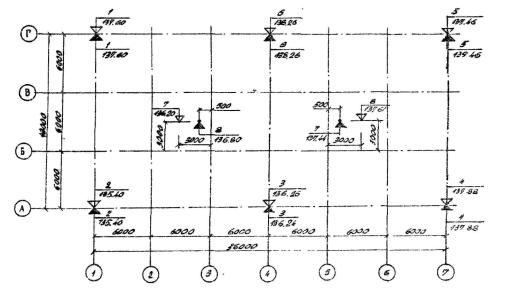

Приложение 8

Рекомендуемое

Пример расположения и привязки точек зондирования в плане проектируемого здания

![]() - расположение точек зондирования по тех.

заданию

- расположение точек зондирования по тех.

заданию

▲ - фактическое

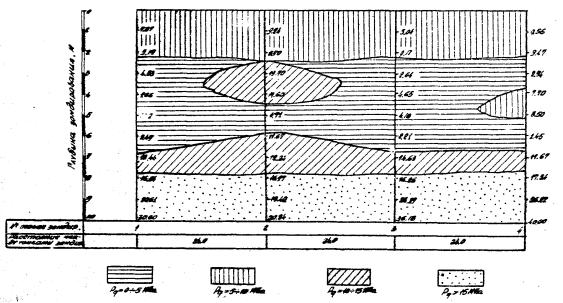

Приложение 9

Разрез, построенный по удельному сопротивлению грунта конусу зонда

Продолжение приложения 9

Разрез, построенный по величине отношения ![]() для ориентировочной

оценки грунта основания

для ориентировочной

оценки грунта основания

Продолжение приложения 9

Разрез, отражающий частные значения предельных сопротивлений свай сечением 0,3×0,3 м

Приложение 10

Справочное

Пример определения расчетной нагрузки, передаваемой на сваю, по данным статического зондирования

1. Определение частного значения предельного сопротивления свай в точке зондирования.

Инженерно-геологическая колонна, характеристики грунтов и график статического зондирования в рассматриваемой точке, а также данные об установке, режиме зондирования приведены в приложении 6. Расчетная схема приведена на рис. 1.

Рис. 1. Пример разбивки на интервалы lj и hi; и значений Pqj и Pfi

___ - Лобовое сопротивление Pq

- - - Боковое сопротивление Pf

-·-Линия соединяющая границы интервалов lj при пересечении с графиком зондирования

а) график статистического зондирования с примером назначения точек частных значений Pqj и Pfi в интервалах lj и hi;

б) разбивка на интервалы hi на боковой поверхности проектируемой сваи;

г) проверка отклонения кривой графика зондирования от прямой, соединяющей значения Pqjгр (Pfiгр)

Требуется произвести расчет забивной сваи квадратного сечения, погруженной в грунт с поверхности на глубину 8,0 м. Геометрические характеристики: d = 0,3 м; F = 0,09 м2; u = 1,2 м.

Расчет производим в следующей последовательности.

1. Определяем среднее значение удельного

сопротивления грунта конусу зонда (![]() ) по формуле

3 п. 3.3.

) по формуле

3 п. 3.3.

а). На графике зондирования (рис. 1а) выделяем интервалы выше и ниже острия сваи, равные соответственно d и 4d (в нашем случае равные 0,3 и 1,2 м);

б). В каждом

интервале (выше, ниже) определяется среднее значение ![]() , где количество точек значений Pqj в

интервале назначается из условия отклонения величин Pq на

графике (рис. 1г) от прямой, соединяющей граничные точки интервала более чем на

5%.

, где количество точек значений Pqj в

интервале назначается из условия отклонения величин Pq на

графике (рис. 1г) от прямой, соединяющей граничные точки интервала более чем на

5%.

в). Определяем

значения ![]() (ниже, выше) с учетом

коэффициентов, которые вводятся при зондировании установкой С-832 в режиме без

стабилизации (табл. 3) и в нашем случае для песков мелких βqj = 0,8;

(ниже, выше) с учетом

коэффициентов, которые вводятся при зондировании установкой С-832 в режиме без

стабилизации (табл. 3) и в нашем случае для песков мелких βqj = 0,8;

г) По результатам βqj Pqj определяем величины коэффициентов αпр по рис. 2 (стр. 12);

д) Далее по формуле 4 п. 3.4 находим расчетные интервалы ljн(в)

ж) Для полеченных

интервалов ljн(b)

(рис. 1в) определяем среднее значение ![]() , согласно пунктам "б" и "в".

, согласно пунктам "б" и "в".

и) Далее среднее значение удельного сопротивления грунта конусу зонда на участке в уровне острия сваи определяем по формуле 3 п. 3.3:

Результаты расчетов сводим в табл. 1.

|

Абсолютные отметки слоев |

Pqjгр |

|

|

αпр |

ljн(b) |

Pqjгр |

|

|

βqj·Pqj· ljн(b) |

|

Низ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

125,60 |

20,0 |

|

|

|

|

20,0 |

|

|

|

|

|

17,5 |

|

|

|

|

17,5 |

|

|

|

|

|

|

20,3 |

16,27 |

0,62 |

1,93 |

|

20,57 |

16,46 |

31,77 |

|

124,40 |

23,5 |

|

|

|

|

21,3 |

|

|

|

|

Верх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

125,60 |

20,0 |

|

|

|

|

20,0 |

|

|

|

|

|

|

19,5 |

15,6 |

0,65 |

0,46 |

19,0 |

18,9 |

15,1 |

6,96 |

|

125,90 |

19,0 |

|

|

|

|

17,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

∑2,39=l |

|

|

|

∑38,73 |

Примечание. В случае, если ljн(b) меньше соответственно 4 d и d, то принимаются интервалы, равные 4 d и d.

2. Определение средних значений удельных сопротивлений i-х участков грунта на боковой поверхности зонда Рfi и сваи (Kfi·Pfi·hi).

Расчет сводим в таблицу (см. табл. 2). Расчетная схема приведена на рис. 1б.

Графы 1÷3, 6, 10 табл. 2 заполняются на основании данных графика статического зондирования (см. рис. 1a),

В графе 1 приведены значения абсолютных отметок слоев hк, м. Отметке 133.10 соответствует отметка уровня поверхности грунта. Последующие отметки выполняются в зависимости от принятых значений hк

В графе 2 приведены значения глубины залегания слоев hк от отметки уровня поверхности грунта 133.10.

В графе 6 приведены значения толщин к-х слоев грунта hк, м, границы которых устанавливаем в соответствии с п. 3.5. Производим проверку в местах наибольшего отклонения графика изменения Рfк от прямой (см. рис. 1г).

В графе 10 приведены значения толщин i-х участков грунте hi, м, границы которых устанавливаем в соответствии с п. 3.6.

Горизонтальные линии в таблице проведены через 1,0 м от уровня поверхности грунта плюс 0,5 м в соответствии с п. 3.6. Вторая линия сверху проведена для того, чтобы разделить слои песка мелкого и супеси, так как зондирование в нашем случае произведено установкой С-852 в режиме без стабилизации и имеет место случай изложенный в п. 3.8 (отрицательное трение).

В графе 3 приведены значения удельных сопротивлений грунта на боковой поверхности зонда на границах к-х слоев Pfкгр, МПа.

Графы 4, 5 и 7 служат для расчета числителя формулы 5 п. 3.7.

В графу 4 вносим средние значения удельных сопротивлений грунта на боковой поверхности зонда к-х слоев Pfк, МПа, равное полусумме значений Pfкгр.

В графу 5 вносим результат произведения данных графы 4 на коэффициент, приведенный в табл. 3. для песков мелких βfi = 0,9, для супесей βfi = 1,0 при зондировании установкой С-832 в режиме без стабилизации.

В графу 7 вносим результат произведения граф 5 и 6, т.е. слагаемые числителя формулы 5 п. 3.7.

В графу 8 вносим результат частного от деления суммы графы 7 между соответствующими горизонталями (числитель формулы 5 п. 3.7) на сумму графы 6 между соответствующими горизонталями, (знаменатель формулы 5 п. 3.7), т.е. среднее значение удельного сопротивления i-х участков грунта на боковой поверхности зонда, МПа.

Графы 9 и 11 служат для расчета средних значений удельных сопротивлений i -х участков грунта на боковой поверхности сваи (Kfi·Pfi·hi).

В графу 9 вносим значения коэффициента Kfi, принимаемые по значениям графы 8 по табл. 2 или по графикам приложения 4.

В графу 10 вносим значения произведений граф 8, 9, 10, т.е. средние значения удельных сопротивлений i -х участков грунта на боковой поверхности сваи (Kfi·Pfi·hi).

Вместо первых двух значений записаны "0", так как имеет место случай п. 3.8 (отрицательное трение) при h не более 2 м.

В данном случае h = 2,2 - 0,5 = 1,7 м.

Определяем сумму

по графе 11 табл. 2: ![]() МПа м.

МПа м.

Таблица 2

По табл. 1 приложения 1 ГОСТа 20522-75 находим для n = 7 v = 2,18, тогда vσ см = 2,18·0,0776 = 0,169.

Проверку проводят по формуле (4) ГОСТ 20522-75.

![]()

Наибольшее абсолютное отклонение Фзi от Ф соответствует 0,211 (точка № 4), что больше 0,169. Следовательно, испытание в точке № 4 является грубой ошибкой и исключается из дальнейшего рассматривания (поскольку оставшееся количество испытаний равно 6 шт., дополнительных испытаний не проводим).

Вычисление значения Фз выполняем в табличной форме (табл. 4).

Таблица 3

|

Номера точек зондирования i |

Полученные значения несущей способности свай Фзi, МН |

Отклонение

полученных значений средней величины |

Квадрат отклонения |

|

1 |

0,478 |

0,014 |

0,0002 |

|

2 |

0,519 |

-0,027 |

0,0007 |

|

3 |

0,398 |

0,094 |

0,0088 |

|

5 |

0,495 |

-0,003 |

0,0000 |

|

6 |

0,612 |

-0,120 |

0,0144 |

|

7 |

0,450 |

0,042 |

0,0018 |

|

∑ |

2,952 |

0,000 |

0,0259 |

![]()

Для нахождения расчетного значения Ф определяем коэффициент безопасности по грунту Кг. Статистическую обработку результатов зондирования провидим по формулам (2), (3), (13), (15), (16) ГОСТа 20522-75.

![]()

Для α = 0,95 и числа степеней свободы n-1 = 5 по табл. 2 приложения 1 ГОСТа 20522-75 находим tα = 2,01:

3. Определение частного значения предельного сопротивления сваи в точке зондирования (Фз).

Частное значение предельного сопротивления сваи в точке зондирования Фз, МН, определяется по формуле 2.

![]()

Значение коэффициента кq принимаем по табл. 1 п. 3.2 или графикам приложения 3.

Значения F = 0,09 м2 и u = 1,2 м2 заданы.

Следовательно:

Фз = 0,233·15,95·0,09+1,2·0,1335 = 0,495 МН.

4. Определение несущей способности забивной висячей сваи С9-30 (ГОСТ 19804-74), забитой на глубину 8 м, по данным статического зондирования.

Результаты статического зондирования грунтов на рассматриваемом участке строительной площадки и необходимые для дальнейшей статистической обработки данные приведены в табл. 3.

Таблица 4

|

Номера точек зондирования i |

Полученные значения несущей способности свай Фзi, МН |

Отклонение

полученных значений средней величины |

Квадрат отклонения |

|

1 |

0,478 |

-0,021 |

0,0004 |

|

2 |

0,519 |

-0,062 |

0,0038 |

|

3 |

0,398 |

0,059 |

0,0035 |

|

4 |

0,246 |

0,211 |

0,0445 |

|

5 |

0,495 |

-0,038 |

0,0014 |

|

6 |

0,612 |

-0,155 |

0,0240 |

|

7 |

0,450 |

0,007 |

0,0000 |

|

∑ |

3,198 |

0,001 |

0,0776 |

![]()

Делаем проверку на исключение грубых ошибок, для чего находим σ см по" формуле (5) ГОСТа 20522-75.

![]()

![]()

Несущую способность сваи Ф по денным статического зондирования грунта вычисляем в соответствии с п. 3.1 по формуле

5. Определение расчетной нагрузки, передаваемой на сваю по данным статического зондирования.

Расчетную нагрузку, передаваемую на сваю, определяем в соответствии с п. 4.3 СНиП II-17-77 по формуле

![]()

Приложение 11

Справочное

Пример определения модуля деформации

Инженерно-геологическая колонка, характеристики грунтов и график статического зондирования приведены в приложении 6. Глубина забивки сваи 8,0 м.

Для предварительных расчетов осадок свайного фундамента модуль деформации Е пойменных грунтов рекомендуется определять по формуле 7 п. 3.10.

Расчетная схема приведена на рис. 1. Длину участка принимаем из табл.1 (приложение 10) и подставляем в формулу (7).

1. Определение среднего значения удельного сопротивления грунта конусу зонда (Pq).

Среднее значение удельного сопротивления грунта конусу зонда (Pq) на участке в уровне острия сваи (l) вычисляем по формуле 3 п. 3.3 (см. приложение 10).

Pq = 15,95 МПа.

2. Определение модуля деформации.

Для песков мелких с е = 0,60 модуль деформации определяем по формулам табл. 5.

При грубой оценке производим расчет по формуле

Е = 3 Pq = 3·15,95 = 47,8 МПа.

Для более точного вычисления используем формулу

Е = 3,6 Pq-5.е+0,08 = 3,5·15,95-5,0·0,60+0,08 = = 52,8 МПа.

В случае, если в пределах участка в уровне острия сваи имеет место многослойное основание, модуль деформации определяется для каждого слоя и вычисляется по формуле 7 п. 3.10.