МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

ГЛАВНОЕ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ

ПО ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

УДЕЛЬНОГО РАСХОДА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА

НА ОТПУЩЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЭНЕРГОБЛОКОВ

МОЩНОСТЬЮ 300 МВт И ВЫШЕ

РД 34.09.113-90

ОРГРЭС

Москва 1991

РАЗРАБОТАНО Ивановским ордена «Знак Почета» энергетическим институтом им. В.И. Ленина

ИСПОЛНИТЕЛЬ В.И. ХОРЬКОВ

УТВЕРЖДЕНО Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 04.12.90 г.

Заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ

Настоящие Методические указания устанавливают метод оценки точности расчета фактического удельного расхода условного топлива вЭ на отпущенную электроэнергию газомазутных и пылеугольных энергоблоков мощностью 300 МВт и выше.

Методические указания предназначены для инженерно-технического персонала энергопредприятий и энергообъединений, занимающегося расчетом и анализом показателей тепловой экономичности электростанций и подготовкой технической отчетности по топливоиспользованию в соответствии с [1].

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В качестве показателя точности в соответствии с [2] выбрано приписанное наибольшее возможное значение среднего квадратического отклонения (СКО) относительной погрешности определения вЭ - s(δвЭ) %.

1.2. Исходными при оценке s(δвЭ) на основании [3, 4] приняты следующие положения:

погрешность определения вЭ есть объединение трех составляющих: инструментальной, методической и субъективной;

инструментальная составляющая есть объединение основной, дополнительной и динамической погрешностей, а также погрешности, обусловленной взаимодействием средств измерений с объектом измерений и друг с другом;

обнаруженные систематические погрешности исключены введением поправок;

неисключенные систематические погрешности и погрешности поправок рассматриваются как случайные величины с равномерным распределением.

1.3. Терминология и условные обозначения Методических указаний соответствуют [1 - 8] .

2. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ вЭ

2.1. Текущее значение удельного расхода условного топлива, определяемое по обратному балансу, г/(кВт·ч):

, (1)

, (1)

где ![]() - коэффициент полезного действия нетто парового котла

(котельных установок в целом), %;

- коэффициент полезного действия нетто парового котла

(котельных установок в целом), %;

![]() - коэффициент

теплового потока, %;

- коэффициент

теплового потока, %;

![]() - удельный расход тепла нетто на

турбину, кДж/(кВт·ч);

- удельный расход тепла нетто на

турбину, кДж/(кВт·ч);

![]() = 29,31 ГДж/т - теплота сгорания 1 т

условного топлива;

= 29,31 ГДж/т - теплота сгорания 1 т

условного топлива;

![]() - коэффициент, учитывающий переток

тепла (подсчитывается только для групп оборудования, принимающих тепло; для

групп оборудования, отдающих тепло, Кпер = 1).

- коэффициент, учитывающий переток

тепла (подсчитывается только для групп оборудования, принимающих тепло; для

групп оборудования, отдающих тепло, Кпер = 1).

2.2. Удельный расход условного топлива, определяемый по прямому балансу, г/(кВт·ч).

![]() , (2)

, (2)

где ВЭ - общий фактический расход топлива, т;

ЭР - отпуск электроэнергии, МВт·ч;

QH - теплота сгорания 1 т топлива, ГДж/т.

2.3. Математическая модель погрешности определения вЭ приведена в рекомендуемом приложении 1.

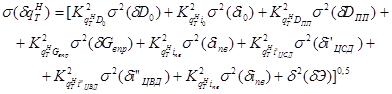

При расчете вЭ по обратному балансу

![]() , (3)

, (3)

где ![]() , s(δηТП),

, s(δηТП), ![]() -

соответственно СКО относительных погрешностей определения

-

соответственно СКО относительных погрешностей определения ![]() , ηТП,

, ηТП,

![]() .

.

При расчете по прямому балансу

![]() , (4)

, (4)

где ![]() , s(δВЭ),

, s(δВЭ), ![]() - соответственно СКО

относительных погрешностей определения ЭОТ, ВЭ,

- соответственно СКО

относительных погрешностей определения ЭОТ, ВЭ,

![]() .

.

В рекомендуемом приложении 2 приведены примеры расчета s(δвЭ) для энергоблоков мощностью 300 и 800 МВт.

3. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО СУТОЧНОГО УДЕЛЬНОГО

РАСХОДА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА

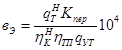

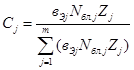

3.1. Средний суточный удельный расход условного топлива, г/(кВт·ч):

, (5)

, (5)

где вЭj - удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, соответствующий постоянной электрической мощности блока Nбл.j, г/(кВт·ч);

Nбл.j - постоянная мощность блока на j-м участке графика нагрузки, МВт;

Zj - продолжительность работы блока с постоянной мощностью Nбл.j, ч;

m - число участков суточного графика электрической нагрузки блока с постоянными значениями вЭj и Nбл.j;

![]() - утвержденный [8] допуск к

удельному расходу условного топлива на отпущенную электроэнергию, %.

- утвержденный [8] допуск к

удельному расходу условного топлива на отпущенную электроэнергию, %.

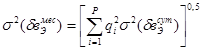

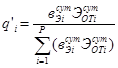

3.2. Среднеквадратическое отклонение

относительной погрешности определения ![]() , %:

, %:

, (6)

, (6)

где

. (7)

. (7)

Примечание. Усредненное по множеству энергоблоков значение СКО составляет:

для блоков, работающих при

постоянных начальных параметрах пара, ![]() = 1,4 %;

= 1,4 %;

для блоков, работающих при

скользящих начальных параметрах пара, ![]() = 1,8 %.

= 1,8 %.

4. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО МЕСЯЧНОГО УДЕЛЬНОГО

РАСХОДА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА

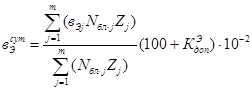

4.1. Средний месячный удельный расход условного топлива, г/(кВт·ч):

, (8)

, (8)

где Р - число суток работы блока в месяц;

![]() - количество

электроэнергии, отпущенной за сутки, МВт·ч;

- количество

электроэнергии, отпущенной за сутки, МВт·ч;

![]() - средний суточный удельный расход

условного топлива, рассчитываемый по формуле (5), г/(кВт·ч).

- средний суточный удельный расход

условного топлива, рассчитываемый по формуле (5), г/(кВт·ч).

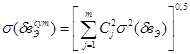

4.2. Среднеквадратичное отклонение относительной погрешности определения, %:

, (9)

, (9)

где

. (10)

. (10)

Примечание. Усредненное по множеству энергоблоков значение СКО составляет:

для блоков, работающих при

постоянных начальных параметрах пара, ![]() = 0,28 %;

= 0,28 %;

для блоков, работающих при

скользящих начальных параметрах пара, ![]() = 0,32 %.

= 0,32 %.

5. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛИМ СРЕДНЕГО ГОДОВОГО УДЕЛЬНОГО

РАСХОДА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА

5.1. Средний годовой удельный расход

условного топлива ![]() и СКО относительной погрешности его

определения

и СКО относительной погрешности его

определения ![]() можно

рассчитать соответственно по формулам (8) и (9), приняв Р равным числу суток

работы блока в год.

можно

рассчитать соответственно по формулам (8) и (9), приняв Р равным числу суток

работы блока в год.

Примечание. Усредненное по множеству энергоблоков значение СКО составляет:

для блоков, работающих при

постоянных начальных параметрах пара, ![]() = 0,07 %;

= 0,07 %;

для блоков, работающих при

скользящих начальных параметрах пара, ![]() = 0,10 %.

= 0,10 %.

Приложение 1

Рекомендуемое

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ вЭ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Значение вЭ определяется зависимостью

вЭ = f(x1,...xi,...,xn), (П1.1)

где x1,...,xn - величины, участвующие в расчете вЭ.

СКО относительной погрешности определения

где

s(δxi) - СКО относительной погрешности определения xi:

s(δxi) = [s2(δinstr) + s2(δmet) + s2(δsub)]0,5, (П1.4)

где s(δinstr), s(δmet), s(δsub) - соответственно СКО относительных инструментальной, методической и субъективной погрешностей.

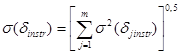

Если в качестве средства измерения используется измерительный канал (ИК), состоящий из m компонентов (первичного и промежуточных измерительных преобразователей, измерительного прибора и др.), то

где ![]() - СКО относительной инструментальной

погрешности j-го компонента ИК;

- СКО относительной инструментальной

погрешности j-го компонента ИК;

![]() - соответственно СКО относительных

основной и дополнительной погрешностей j-го компонента.

- соответственно СКО относительных

основной и дополнительной погрешностей j-го компонента.

Для оценки ![]() можно использовать следующие

соотношения:

можно использовать следующие

соотношения:

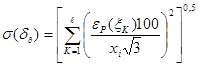

если класс точности j-го компонента ИК нормирован в соответствии с [6] пределом допускаемой абсолютной основной погрешности D;

если класс точности j-го компонента ИК нормирован пределом допускаемой основной приведенной погрешности g (xN - нормирующее значение xi - по [6]);

если класс точности j-го компонента ИК нормирован пределом допускаемой основной относительной погрешности δп.

Значение

где ![]() - наибольшее допускаемое изменение погрешности

средства измерения, вызванное отклонением К-й влияющей величины ξК

от нормального значения.

- наибольшее допускаемое изменение погрешности

средства измерения, вызванное отклонением К-й влияющей величины ξК

от нормального значения.

Для номинальной статической характеристики преобразования, предписываемой данному средству измерения,

где δмакс, δмин - максимальное и минимальное относительные отклонения номинальной статической характеристики преобразования от реальной статической характеристики преобразования.

Субъективная составляющая погрешности измерения появляется в том случае, если результаты измерения обрабатываются вручную (например, путем планиметрирования диаграмм самопишущих приборов). По данным [9] можно принять s(δsub) = 1 %.

Если результаты измерения обрабатываются на ЭВМ, то в формуле (П1.4) s(δsub) необходимо заменить СКО относительной погрешности, вносимой в результат измерения ЭВМ - s(δЭВМ). Для отечественных шестнадцатиразрядных ЭВМ можно принять s(δЭВМ) = 0,3 %.

Приложение 2

Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА s(δвЭ) ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ МОЩНОСТЬЮ 300 и 800 МВт

Приведенные ниже расчеты выполнены для случая определения вЭ по обратному балансу. Исходной для оценки s(δвЭ) является формула (3).

Коэффициент полезного действия нетто парового котла

где ![]() - расход тепла на собственные

нужды котла, %;

- расход тепла на собственные

нужды котла, %;

qКФ - относительный расход тепла на калориферы, %;

![]() - относительный расход тепла,

внесенного в котел с топливом, %;

- относительный расход тепла,

внесенного в котел с топливом, %;

КQ - поправочный коэффициент, учитывающий внесенное в топку котла тепло с подогретыми топливом и воздухом;

![]() - расход

электроэнергии на собственные нужды турбины, %;

- расход

электроэнергии на собственные нужды турбины, %;

![]() - расход электроэнергии на собственные

нужды блока на выработку электроэнергии, %;

- расход электроэнергии на собственные

нужды блока на выработку электроэнергии, %;

![]() - КПД брутто

котла, %.

- КПД брутто

котла, %.

В общем случае

где q2 - потери тепла с уходящими газами, %;

q3 - потери тепла от химической неполноты сгорания, %;

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания, %;

q5 - потери тепла в окружающую среду, %;

q6 - потери тепла с физическим теплом очаговых остатков и на охлаждение деталей котла и топочного устройства, %.

Расчеты

показывают, что, пренебрегая малыми составляющими, можно оценивать ![]() по формуле

по формуле

где ![]() - СКО относительной погрешности

определения

- СКО относительной погрешности

определения ![]() .

.

Из формулы (П2.2)

где s(δqi) - СКО относительной погрешности определения qi (i = 2, 3,..., 6), %;

![]() - коэффициент влияния qi на

- коэффициент влияния qi на ![]() .

.

Для газомазутных котлов

В табл. П2.1 приведены рассчитанные для

номинальных нагрузок энергоблоков значения СКО относительных погрешностей и

коэффициентов влияния, участвующих в оценке ![]() по формулам (П2.3) - (П2.5), усредненные по множеству энергоблоков.

по формулам (П2.3) - (П2.5), усредненные по множеству энергоблоков.

Современными штатными приборами невозможно определить фактические потери теплового потока QТП, поэтому они принимаются равными расчетным значениям. В дальнейшем принят ηТП = 9 % с возможным максимальным отклонением DηТП = ±1 %. Тогда

![]()

Удельный расход тепла нетто на турбину

|

Блоки 300 МВт |

Блоки 800 МВт газомазутные |

||

|

пылеугольные |

газомазутные |

||

|

s(δq2) |

8 |

1,09 |

1,09 |

|

s(δq3) |

1,5 |

- |

- |

|

s(δq4) |

6 |

- |

- |

|

s(δq5) |

10 |

15 |

15 |

|

s(δq6) |

0,72 |

- |

- |

|

|

0,06 |

0,077 |

0,064 |

|

|

0,0021 |

- |

- |

|

|

0,0195 |

- |

- |

|

|

0,0286 |

0,002 |

0,0011 |

|

|

0,0025 |

- |

- |

|

|

0,49 |

0,1 |

0,072 |

|

|

0,59 |

0,1 |

0,09 |

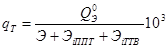

где QЭ - расход тепла на выработку электроэнергии, ГДж:

qТ - удельный расход тепла брутто на турбину, кДж/(кВт·ч):

Э - выработка электроэнергии, МВт·ч;

ЭiПТН, ЭiТВД - электроэнергия, эквивалентная внутренней мощности турбоприводов соответственно питательных насосов и воздуходувок для энергоблоков, оснащенных ПТН и ТВД, МВт·ч;

![]() - расход тепла на собственные нужды

турбины, ГДж;

- расход тепла на собственные нужды

турбины, ГДж;

![]() - количество тепла на выработку

электроэнергии, на приводы ПТН и ТВД, ГДж:

- количество тепла на выработку

электроэнергии, на приводы ПТН и ТВД, ГДж:

D0 - расход свежего пара на турбину, кг;

i0 - энтальпия свежего пара перед турбиной, кДж/кг;

DПП - расход пара, поступающего в промежуточный пароперегреватель, кг;

![]() ,

, ![]() - энтальпия

пара соответственно на входе в ЦСД и на выходе из ЦВД, кДж/кг;

- энтальпия

пара соответственно на входе в ЦСД и на выходе из ЦВД, кДж/кг;

Gвпр - расход питательной воды на впрыск в промежуточный пароперегреватель, кг;

iвпр - энтальпия впрыскиваемой воды, кДж/кг;

Gпв - расход питательной воды, кг;

iпв - энтальпия питательной воды, кДж/кг;

QT - суммарный отпуск тепла из отборов и конденсатора сверх нужд регенерации, ГДж;

Qпр - количество тепла, поступившее в тепловую схему турбины с выпаром расширителей непрерывной продувки, водой после охлаждения установок дробеочистки и пр., ГДж.

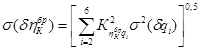

Для формул (П2.6) - (П2.9), пренебрегая малыми составляющими, можем записать:

В табл. П2.2 приведены рассчитанные для

номинальных нагрузок энергоблоков значения СКО относительных погрешностей и

коэффициентов влияния, участвующих в оценке ![]() по формуле (П2.10), усредненные по множеству

энергоблоков.

по формуле (П2.10), усредненные по множеству

энергоблоков.

|

Энергоблоки 300 МВт |

Энергоблоки 800 МВт |

|||

|

Пылеугольные (постоянные начальные параметры) |

газомазутные (скользящие начальные параметры) |

Пылеугольные (постоянные начальные параметры) |

газомазутные (скользящие начальные параметры) |

|

|

|

1,25 |

1,3 |

1,2 |

1,2 |

|

|

1,3 |

1,3 |

1,2 |

1,2 |

|

|

0,14 |

0,14 |

0,18 |

0,18 |

|

|

0,056 |

0,06 |

0,05 |

0,05 |

|

|

0,45 |

0,5 |

0,43 |

0,44 |

|

|

1,15 |

1,2 |

1,12 |

1,17 |

|

|

0,93 |

0,97 |

0,88 |

0,90 |

|

|

0,48 |

0,53 |

0,46 |

0,47 |

|

s(δD0) |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

|

s(δi0) |

0,32 |

0,33 |

0,32 |

0,32 |

|

s(δDПП) |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

|

s(δGвпр) |

1,6 |

1,6 |

1,6 |

1,6 |

|

s(δGпв) |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

1,2 |

|

s(δi’ЦСД) |

0,21 |

0,22 |

0,21 |

0,21 |

|

s(δi”ЦВД) |

0,38 |

0,38 |

0,38 |

0,35 |

|

s(δiпв) |

0,54 |

0,26 |

0,54 |

0,54 |

|

s(δЭ) |

1,7 |

1,7 |

1,7 |

1,7 |

|

|

2,42 |

2,50 |

2,34 |

2,36 |

В табл. П2.3 приведены рассчитанные по (3) для номинальных нагрузок энергоблоков значения s(δвЭ), усредненные по множеству энергоблоков.

|

Энергоблоки 300 МВт |

Энергоблоки 800 МВт |

|||

|

пылеугольные (постоянные начальные параметры) |

газомазутные (скользящие начальные параметры) |

пылеугольные (постоянные начальные параметры) |

газомазутные (скользящие начальные параметры) |

|

|

s(δвЭ) % |

2,6 |

2,6 |

2,4 |

2,4 |

Для ориентировочных расчетов при оценке s(δвЭ) можно использовать обобщенную по всем блокам зависимость от относительной нагрузки блока

.

.

Список использованной литературы

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по подготовке и передаче информации о тепловой экономичности работы электростанций и энергосистем: МУ 34-70-065-84. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1984.

2. ГОСТ 8.009-84. Нормирование и использование метрологических характеристик средств измерений. Нормативно-технические документы. Методические материалы по применению ГОСТ 8.009-84, РД 50-453-84. - М.: Изд-во стандартов, 1985.

3. ГОСТ 8.207-76. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

4. НОРМЫ точности измерений технологических параметров тепловых электростанций: РД 34.11.321-88. - М.: ВТИ, 1988.

5. ГОСТ 8.401-80. Классы точности средств измерений. Общие требования.

6. ГОСТ 16263-70. Метрология. Термины и определения.

7. ПОРЯДОК исчисления экономии топлива на электростанциях, исходя из нормативных характеристик и фактических режимов работы оборудования. - М.: Союзтехэнерго, 1987.

8. ПОГРЕШНОСТЬ планиметрирования /Е.В. Воймич, А.Т. Лебедев, В.А. Новиков и др. - Измерительная техника. № 8, 1982.

СОДЕРЖАНИЕ